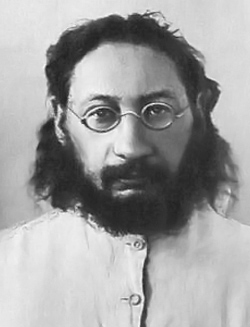

Павел Александрович Флоренский

1

0

22 января 1882 г. - 8 декабря 1937 г.

Русский православный священник, богослов, религиозный философ, учёный,...

Павел Александрович Флоренский

1

0

22 января 1882 г. - 8 декабря 1937 г.

Русский православный священник, богослов, религиозный философ, учёный,

Биография

Русский православный священник, богослов, религиозный философ, учёный, поэт.

Родился в местечке Евлах Елизаветпольской губернии (ныне Азербайджан). Отец Александр Иванович Флоренский — русский, мать — Ольга Павловна Сапарова, родом из города Сигнахи, Грузия из древнего рода карабахских армян.

Семья Флоренских, как и их армянские родственники, имели поместья в Елисаветпольской губернии, где во время волнений укрывались местные армяне, спасаясь от натиска кавказских татар.

В 1899 году окончил 2-ю Тифлисскую гимназию и поступил на физико-математический факультет Московского университета. В университете знакомится с Андреем Белым, а через него с Брюсовым, Бальмонтом, Дм. Мережковским, Зинаи...