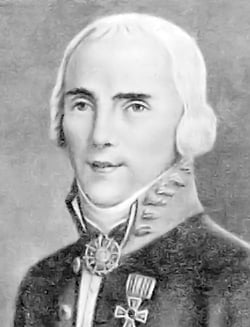

Петр Борисович Иноходцев

1

0

2 декабря 1742 г. - 8 ноября 1806 г.

Русский астроном...

Петр Борисович Иноходцев

1

0

2 декабря 1742 г. - 8 ноября 1806 г.

Русский астроном

Биография

Русский астроном.

Родился в Москве в семье солдата Преображенского полка.

9 ноября 1752 года отдан в Академическую гимназию.

В 1760 году поступил в Академический университет при Петербургской Академии наук. В течение пятилетнего пребывания в университете слушал лекции профессоров: С. Я. Румовского, И.Фишера, С. К. Котельникова, И. А. Брауна. Как один из лучших студентов университета был назначен преподавателем математики в Академическую гимназию.

В 1765 году по инициативе М. В. Ломоносова в числе семи лучших студентов университета направлен за границу для дальнейшего обучения. Два года учился в Гёттингенском университете, где изучал аэрометрию, гидродинамику, оптику, статику, механику...