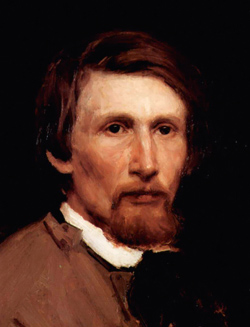

Виктор Михайлович Васнецов

1

0

15 мая 1848 г. - 23 июля 1926 г.

Русский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и фолькло...

Виктор Михайлович Васнецов

1

0

15 мая 1848 г. - 23 июля 1926 г.

Русский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и фолькло

Биография

Русский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи.

Родился в селе Лопьял Уржумского уезда Вятской губернии (ныне Кировская область), в семье православного священника.

Учился в духовном училище (1858—1862), затем в Вятской духовной семинарии. Брал уроки рисования у гимназического учителя рисования Н.Г. Чернышева. С благословения отца оставил семинарию с предпоследнего курса и уехал в Петербург для поступления в Академию художеств. Учился живописи в Петербурге, сперва у И.Н. Крамского в Рисовальной школе общества поощрения художников (1867—1868), затем в Академии художеств (1868—1873).

По окончании Академии ездил за границу. Выставлять свои работы начал с 1...